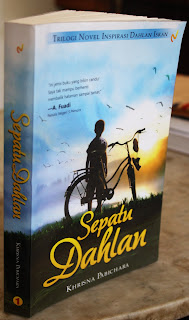

Dahlan dan Sepatu Peradaban

Inilah kisah

tentang sepatu. Kisah perihal cita-cita sederhana seorang bocah dari keluarga

miskin di pelosok Magetan, Jawa Timur, yang ingin memiliki sepasang sepatu.

Mengingatkan kita pada kemauan keras seorang siswa sekolah dasar di Iran guna mendapatkan

sepatu, dalam film The Children of Heaven

(1997), karya Majid Majidi. Berbeda dari film asing berdurasi pendek itu, Sepatu Dahlan adalah novel panjang yang diangkat

dari tarikh kemiskinan masa silam seorang menteri bersahaja, yang dalam

pertemuan-pertemuan penting sekalipun, tetap melenggang dengan sepatu kets, bahkan

saat menghadap presiden di istana negara.

Ia adalah Dahlan Iskan, CEO Jawa Pos Group, yang kemudian dipercaya

menjadi Dirut PLN, dan kini berlabuh di kursi menteri BUMN. Dahlan tak henti-henti menjadi perhatian,

bukan karena dugaan korupsi sebagaimana yang menimpa sejumlah pejabat teras di

republik ini, melainkan karena prestasi kerja, komitmen dan ketegasan sebagai

pemimpin kementerian strategis, dan etos kebersahajaan yang dipandang nyentrik

di kurun yang silau oleh budaya ewuh-pakewuh dan basa-basi. Dahlan satu-satunya

menteri yang nyaris ditolak oleh paspampres sebelum memasuki ruang rapat

kabinet di istana Bogor, lantaran ia datang dengan ojek. Untunglah seseorang tergesa

meneriakkan bahwa laki-laki yang baru turun dari ojek itu adalah seorang menteri.

Dahlan pula menteri yang bisa lahap menyantap soto atau gado-gado di warung

kaki lima, dan menginap di rumah warga dalam sejumlah kunjungan kerja, yang

tentu jauh dari fasilitas, apalagi layanan bagi orang sekaliber menteri.

Dikisahkan,

sejak duduk di bangku SR (Sekolah Rakyat) hingga tsanawiyah dan aliyah di

pesantren Sabilul Muttaqien, Takeran,

Dahlan bersekolah tanpa sepatu alias nyeker. Mungkin itu sebabnya, segala

bentuk ikhtiar guna mendapatkan sepatu menjadi perhatian utama novel setebal 369

halaman ini. Cerita dibuka dengan ketegangan sebelum Dahlan menjalani operasi

transplantasi hati lantaran penyakit liver yang dideritanya. Masa lalu yang kembali terngiang dalam kenangan Dahlan

setelah suntikan pembiusan menjadi pintu masuk bagi pengarang guna menyingkap detail-detail

riwayat masa kecil Dahlan; sejumlah

peristiwa memalukan di kebun tebu, keinginan bersekolah di SMP Magetan (bukan di

pesantren Takeran), horor sumur tua Cigrok¾tempat pembuangan mayat di

masa kuasa PKI Madiun 1948¾dua ekor domba yang direlakan sebagai ganti-rugi sepeda

teman yang rusak, kematian ibu yang sangat tiba-tiba, dan tentu saja; keinginan

besar untuk memiliki sepatu.

Dalam sebuah

diskusi, Khrisna Pabichara mengakui penulisan novel ini terbilang sangat bergegas,

karena penerbit tampaknya tidak mau kehilangan momentum. “Mumpung tokohnya

sedang bertabur bintang”. Meski begitu,

hingga resensi ini ditulis, angka penjualan Sepatu

Dahlan terus melejit dan sudah

memasuki memasuki cetakan keempat. Seorang pembahas dalam perbincangan yang

lain, dengan nada sinis mengatakan; “Sepatu

Dahlan laku keras bukan karena mutu kenovelannya, tapi karena jaman telah memilihnya,

sebagaimana jaman memilih Jokowi ketimbang Foke dalam pilkada DKI”. Ada

benarnya sinisme itu, sebab pola-pola penceritaan yang dirancang pengarang rasanya

terlalu biasa, bahkan pada bagian-bagian tertentu terlalu memaksakan. Suasana

pesantren Sabilul Muttaqien, 1961, yang

lebih banyak dideskripsikan dengan sepak-terjang dan kebolehan Dahlan sebagai

pemain inti dalam tim bola Volly mengesankan suasana pergaulan antarsantri di

lingkungan pesantren masa kini. Sama sekali tidak tercium aroma kitab kuning,

ungkapan-ungkapan khas bahasa Arab yang di masa itu tentu amat kaya dengan

rujukan ilmu bayan, ma’ani, dan badi’. Lebih dari separuh novel ini dihabiskan oleh

pengisahan tentang Dahlan, Kadir, Fadli, Arif dalam tim bola Volly pesantren Takeran,

yang bila kurang sabar, akan sangat menjemukan.

Tengok pula peristiwa kedatangan juragan

Akbar ke rumah orangtua Dahlan setelah Dahlan dituding merusak sepeda Maryati,

teman sekolahnya. Entah karena penuh tanggung jawab atau karena tersinggung,

ayah Dahlan menyerahkan dua ekor domba

sebagai ganti rugi. Ayah Dahlan sanggup membayar ganti rugi sepeda dengan harga

mahal, tetapi kenapa ia begitu enggan membelikan sepatu bagi anaknya? Padahal,

jarak antara Kebon Dalem dan Takeran lebih kurang 12 km perjalanan

pulang-pergi. Bisa dibayangkan betapa melepuhnya kaki Dahlan karena nyeker

setiap hari. Muncul kesan bahwa cita-cita memiliki sepatu yang tak kunjung

kesampaian bukan karena etos berhemat keluarga Dahlan, melainkan karena kepentingan

hendak membangun efek dramatik cerita. Bukankah Dahlan punya kakak perempuan bernama

Shofwati yang sedang berkuliah di Madiun? Sebagai wakil dari tokoh terdidik,

tentu tidak mungkin Shofwati membiarkan adiknya nyeker selama bertahun-tahun.

Setidaknya ia bisa meyakinkan orangtuanya bahwa sepatu lebih penting dari

sepeda.

Diceritakan

pula bahwa Dahlan adalah anak yang kerap melampiaskan penyesalan dan kekecewaan

pada lembaran-lembaran buku diary. Di era tahun 60-an, mungkinkah seorang anak

miskin, yang saban hari disibukkan oleh pekerjaan mengembalakan domba dan

karena deraan kelaparan kerap tertangkap basah mencuri tebu, bisa akrab dengan

buku harian? Rasanya jauh panggang dari api. Meski begitu, hampir di setiap

bab, pengarang menyelipkan kutipan catatan harian Dahlan, hingga muncul kesan

bahwa pola-pola semacam itu tampaknya telah menjadi siasat pengarang tatkala

kehabisan bahan, sebagaimana yang sering ditemukan dalam novel-novel yang

pengarangnya terobsesi untuk sekadar menjadi buku tebal, supaya tampak rinci

dan serius.

Romantika masa muda Dahlan yang menjatukan

pilihan pada Aisha, anak gadis mandor perkebunan tebu agaknya dapat menjadi penggalan

kisah yang dapat membuai pembaca, meski waktu penceritaan tidak terbuhul

sebagaimana mestinya. Perpindahan waktu dari masa tsanawiyah ke masa aliyah meloncat

begitu saja, tanpa menyuguhkan peristiwa-peristiwa yang dapat menjembataninya.

Aisha yang menyatakan cintanya pada Dahlan lewat surat yang sekaligus

berpamitan karena gadis itu akan berkuliah di Yogyakarta, cukup mengagetkan. Sebab,

narasi tentang hubungan mereka hampir semuanya terjadi ketika sekolah Dahlan

masih di tingkat tsanawiyah dan Aisha masih di SMP Magetan.

Memang tidak gampang menulis novel dari

riwayat seorang tokoh yang sedang berkilau cahaya. Pengarang bisa terjebak

dalam ungkapan-ungkapan prosaik bergelimang decak-kagum, atau terancam oleh

kemarahan lantaran menyingkap hal-ihwal tak terlihat yang boleh jadi mencemari

keterpujian tokoh tersebut. Khrisna

Pabichara tampaknya telah selamat dari dua jebakan itu. Dahlan akhirnya meraih

cita-cita punya sepatu. Dengan sepatu baru ia meninggalkan Kebon Dalem,

bertolak menuju Samarinda, menyongsong masa depan. Tapi anehnya, sejak itu, dan

sebagaimana Dahlan Iskan masa kini, justru tidak memperlakukan sepatu sebagai

pertanda pencapaian, tapi sebagai lambang kesederhanaan. Dalam sebuah

perbincangan, seorang teman menyebutnya; sepatu peradaban…

DATA BUKU

Judul : Sepatu Dahlan

Penulis : Khrisna Pabhicara

Penerbit : Noura Books, Jakarta

Cetakan : I, Mei

2012

Tebal : 369 halaman

Comments

salam