Lidah Berpilin Orang Suci dan Kenyataan Pascabahasa

Damhuri Muhammad

Di masa prahara pasca 1965, nun di pedalaman Sumatera, terjadi sebuah peristiwa janggal. Seorang gembong PKI yang menjadi target balas dendam orang sekampung, tidak tewas setelah berkali-kali dihajar para algojo. Dihujani pukulan, dibacok berkali-kali, bahkan tubuh telanjangnya sudah diinjak-injak kaki bersepatu, hingga saparuh terbenam di kubangan berlumpur, tapi ia tak mati-mati juga. Seolah-olah ia punya ilmu kebal. Mukanya sudah babak belur, badannya berlumur darah, tapi si kebal tak tampak kesakitan. Ia diam saja menghadapi keroyokan orang sekaum, dan tak ada tanda-tanda bakal mati di tangan para algojo itu. "Kalian semua berwudhu' terlebih dahulu. Setelah itu lakukan lagi!" kata seseorang berjubah putih dalam suara lembut dan terdengar begitu menenangkan. Ia adalah orang suci bagi orang sekampung, yang rupanya dimintai nasihat tentang cara membasmi gembong PKI yang tak mudah mati itu. Tak butuh waktu lama, setelah para algojo menjalankan petunjuk si orang suci, eksekusi pun beres. Hanya butuh beberapa kali pukulan di titik vital, target pun mengembuskan napas penghabisan. Innalillahi wa innailaihi rojiun...

|

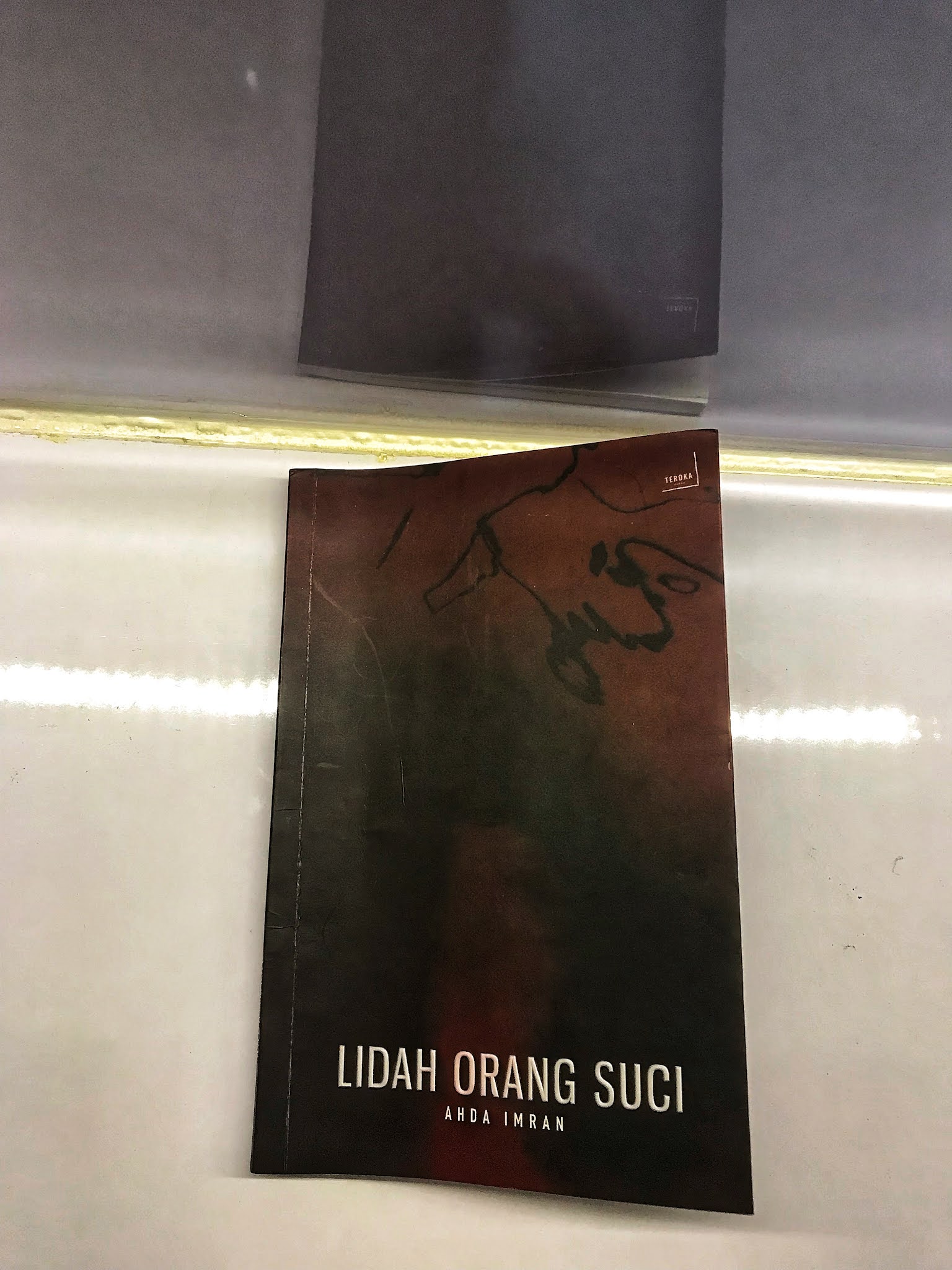

| Foto: @damhurimuhammad |

Begitulah cara saya membaca sajak Lidah Orang Suci yang dipilih sebagai tajuk utama buku puisi terkini Ahda Imran ini. Suruhan berwudhu' tentu dapat dipahami sebagai ritual membersihkan diri dari najis dan hadast, yang dalam fiqh-Islam wajib dilakukan sebelum shalat. Intonasi suara orang suci saat melisankan suruhan itu pun datar, lemah-lembut, tak bersuara tinggi, tak terdorong amarah, tapi tengoklah implikasi etisnya bagi para algojo haus darah di atas! Setelah bersuci dengan wudhu, mereka menumpahkan darah, hingga target eksekusi tergeletak tak bernyawa. Lidah orang suci itu menyeru darah/Di jubahnya orang sekaum berseru; Bunuh! (hal.8) demikian bunyi penggalan sajak Lidah Orang Suci. Tak ada kata "darah" dalam nasihatnya, karena lazimnya lisan orang suci hanya lafal-lafal dalil, dengan tekanan suara yang dalam istilah dakwah Islam disebut bilhikmah walmau'izatil hasanah (menyeru dengan hikmah dan teladan yang baik) Tapi sekali lagi, akibat etis dari bahasa yang bermuasal dari lidah orang suci dapat berujung pada laku yang buas; Bawa kayu bakar/ikat dia di tiang/Biarkan api menyala/Hukum lama biar berlaku, begitu penggalan sajak Lidah Orang Suci selanjutnya.

Pemetaan tentang praktik berbahasa dari seorang penutur dan tindakan yang diakibatkan olehnya, dalam pandangan pemikir filsafat analitik, John Langshaw Austin (1911-1960) disebut dengan speech act (tindak tutur), yakni peristiwa bahasa yang kekuatannya tak terkandung di dalam tubuh bahasa itu sendiri, tapi bermukim pada tindakan yang diakibatkan oleh tuturan tersebut. Agar lebih sederhana, saya menyebut laku brutal dalam sajak di atas sebagai kenyataan pascabahasa. Bukan tuturan sebagai produk lidah orang suci yang hendak direkam Ahda, tapi mempertontonkan kenyataan yang sangat mengerikan setelah bahasa diproduksi, dan kebetulan produsennya adalah orang-orang suci, atau setidaknya yang selama ini dianggap suci oleh kaum tertentu.

Cara kerja bahasa sebagaimana diringkus oleh sajak Lidah Orang Suci memperlihatkan bahwa peristiwa berbahasa, telah menyimpang dari tujuan untuk menciptakan tatanan kesepakatan aman-damai, atau yang dalam istilah para ahli linguistik disebut "konsensus" pengertian terhadap sebuah entitas kenyataan, yang tak perlu lagi diperdebatkan. Sebaliknya, yang terjadi pada Lidah Orang Suci justru ketaksepakatan (dissensus), atau disagreement dalam cara berpikir estetikus Prancis, Jacques Ranciere. Maka, inilah masa di mana bahasa tidak lagi bermuara pada pemahaman, tapi berakhir dengan kebuasan. Telah kuhabisi penistamu...Begitu daya ungkap pamungkas dalam sajak Lidah Orang Suci. Seolah-olah kenyataan pascabahasa yang ganas itu hendak dilaporkan hasilnya pada si penutur suci. Sedemikian terang-benderangnya kenyataan yang disensual sesudah peristiwa bahasa, Ahda menguncinya dengan dua kalimat pendek: Jubah orang suci/kafan orang mati...

Mula-mula Ahda hanya mengeksplorasi "Lidah" sebagai pangkal soal laku brutal, lalu pada bagian akhir ia menyudahi sajaknya dengan properti "jubah" yang senantiasa melekat di tubuh orang-orang suci. Lidah adalah subyek utama, sementara jubah menjadi perkakas guna mengidentifikasi kematian akibat kegiatan lidah itu. Kalau jubah diperlakukan sebagai kafan orang mati, maka tuturan lidah orang suci barangkali dapat diringkus sebagai perintah untuk menumpahkan darah. Lidah orang suci/Hitam seperti jeruji (hal.1)

Bagaimana mungkin kelemahlembutan tuturan di pangkal lidah orang suci, kemudian menciptakan kenyataan pascabahasa yang begitu keji seperti dalam analogi Lidah Orang Suci? Inilah pertanyaan yang patut dikemukakan, terutama oleh pihak-pihak yang masih mempercayai esensi kebahasaan sebagai konsensus atas sebuah pengertian. Orang-orang suci hanya berkisah tentang keindahan taman surgawi dengan sungai-sungai jernih yang mengalir di bawahnya, tentu juga tentang bidadari-bidadari yang sedang mandi dan memancarkan kecantikan yang tak pernah ada di bumi, sebagaimana disinggung Ahda dalam sajak Di Bawah Pohon Ingatan (hal 4), tapi tindakan yang terstimulasi oleh tuturan itu, dalam kenyataan faktualnya, adalah aksi bom bunuh diri yang menghabisi banyak nyawa orang tak berdosa. Ahda sampai membayangkan sebuah perjalanan imaji, di mana ia menemukan sebuah mata air, yang menurut pengisahannya, mata air itu adalah tempat orang-orang suci membasuh jubahnya dari percikan-percikan darah. Wajahnya bersih-berseri, jidatnya menghitam lantaran sering bersujud, tutur katanya lemah lembut, tapi implikasi etis dari tuturannya bisa meluluhlantakkan sebuah kota dengan potongan-potongan tubuh gosong bergelimpangan di jalanan. Orang suci dan bidadari/Kafan putih orang mati/Harum tubuh bidadari/Hangus daging orang mati, demikian laku keji itu dibunyikan dalam sajak Pengantin (hal.9)

Lalu, apa yang menyebabkan ketimpangan antara lembut tuturan dengan keji tindakan dalam peristiwa bahasa sebagaimana dipetakan oleh sajak-sajak dalam buku ini? Peristiwa bahasa dengan lidah orang suci sebagai subyek utamanya, diapit oleh cakrawala politis, atau yang dalam istilah filsuf Hans-Georg Gadamer (1900-2002) dikenal sebagai fusion of horisons, baik sebelum atau sesudah bahasa diproduksi. Cakrawala politis yang paling kentara dalam interaksi orang suci dan para algojo pada ilustrasi di atas tentulah hasrat balas dendam atas kekejaman PKI saat mereka berkuasa, sementara cakrawala politik yang mengepung tuturan orang suci dalam sajak Lidah Orang Suci, adalah klaim kebenaran (truth claim) yang memandang kaum tak sekeyakinan sebagai orang-orang sesat, dan karena itu halal darah mereka ditumpahkan. Menurut catatan intelektual muslim terkemuka, Mohammad Arkoun (1928-2010), klaim kebenaran atas nama Tuhan dapat dianalogikan seperti menyiramkan minyak ke dalam kobaran api (sabb az-zait 'ala an-naar), yang bisa menyalakan api permusuhan berkepanjangan. Kutipan telah kuhabisi penistamu pada sajak Lidah Orang Suci juga mengandung cakrawala politis yang tak dapat dilepaskan dari fakta tentang mengentalnya politisasi agama di Indonesia, terutama dalam 7 tahun terakhir.

Maka, jangankan khutbah "kofar-kafir" yang tersimak sedemikian sangar hari-hari ini, sajak-sajak dalam buku ini memaklumatkan bahwa peristiwa kelisanan yang tak diteriakkan di pangkal toa pun sudah berpotensi menciptakan kekerasan pascabahasa. Diksi "lidah" yang berhamburan dalam buku ini, mulai dari Hikayat Lidah, Buku Harian Lidah, Lidah Biru, hingga Lidah Ingatan, tampak sebagai eksperimen Ahda dalam membangun rupa-rupa peristiwa bahasa di mana muaranya tidak lagi pada kesepakatan (konsensus) atas sebuah makna, tetapi bergerak menuju kenyataan yang bergelimang darah. Dalam Hikayat Lidah, uji coba itu tampak pada upaya mengamsalkan lidah orang suci dengan "bilah lembut yang berpilin." Lembut, tapi berpilin-pilin, mengingatkan saya pada basis kultural Minang yang membesarkan Ahda, di mana yang manis mulutnya belum tentu lurus kata-katanya. Berpilin-pilin mengandung asosiasi tentang siasat kefasihan berbahasa untuk menghasut, kerja propaganda dan agitasi, hingga berujung dengan permusuhan yang tak terdamaikan. Lantaran lidah yang berpilin-pilin, substansi tuturan tak tentu lagi ujung-pangkalnya, tapi akibatnya tetaplah nyata; kebencian. Karena itu, dalam etos komunikasi di Minangkabau, sering terdengar petuah usang; Sebelum berbicara, gulunglah lidah terlebih dahulu (saya tidak yakin petuah itu masih diteladani kini). Mungkin maksudnya, yang berpilin-pilin itu diluruskan dahulu, agar tak berakibat mengadu domba dan mengumbar kebencian atas nama Tuhan.

Tuturan dan perbuatan yang berselisih jalan di sekitar subyek orang suci, yang melanggar hukum qabura maktan antaquuluna ma la taf'aluun (dosa besar bagi kalian yang mengkhutbahkan sesuatu, tapi kalian tidak mengamalkannya), menurut sajak berjudul Ulang Tahun di Kedai Sate Padang, patut dihukum dengan memotong lidah "pengicuh" (penipu) itu lalu disate seperti kedai Sate Padang menghidangkan sate Lidah Lembu, dan dipesan 50 tusuk sebagai hadiah ulang tahun. Sementara pada sajak Di Atas Air, hukuman atas kemunafikan yang bermukim dalam pilinan lidah orang suci, adalah diiris-iris menjadi potongan-potongan kecil, lalu diperlakukan sebagai sesaji untuk sebuah sesembahan.

Kejengkelan atas hipokrasi yang beranak-pinak di pangkal lidah orang suci, bagi Ahda Imran rupanya juga mendedahkan sajak-sajak pendek yang terdengar sebagai jargon seperti "Sumpah Orang Suci" (Kerumun dalam jubah/muslihat balik lidah/kesumat orang suci/sisik ular bawah kursi), dan "Tulisan di Kaos Oblong" (Yang bertuhan pada jubah/hanya akan mendapatkan ludah). Jargon yang berpeluang menjadi buzzword jaman ini dan boleh jadi bakal menobatkan Ahda sebagai penyair suci. Meski tanpa mimbar khutbah dan podium ceramah, sang penyair suci bisa diklaim sebagai penyambung lidah orang-orang suci terdahulu. Bila itu benar-benar terjadi, ijinkan saya mengingatkan penyair suci dengan sebuah ayat dalam Surat Yasin, yang biasa dibacakan dalam peristiwa-peristiwa kematian. Alyauma nakhtimu 'ala afwahihim wa tukallimuna aidihim wa tasyhadu arjuluhum bima kanu yaksibuun. Kelak, akan datang suatu hari ketika mulut mereka dikunci. Yang berbicara kepada kami adalah tangan mereka, sementara yang bersaksi adalah kaki mereka, atas apa-apa yang telah mereka perbuat. Di masa itu, lidah orang suci tidak lagi akan digdaya. Lidah yang terkunci akan lekas pucat pasi. Sepucat mayat menjelang mandi...

Comments