Menolak Ekonomi Tuna-Budaya: Jejak Gagasan Radhar Panca Dahana (1965-2021)

DAMHURI MUHAMMAD

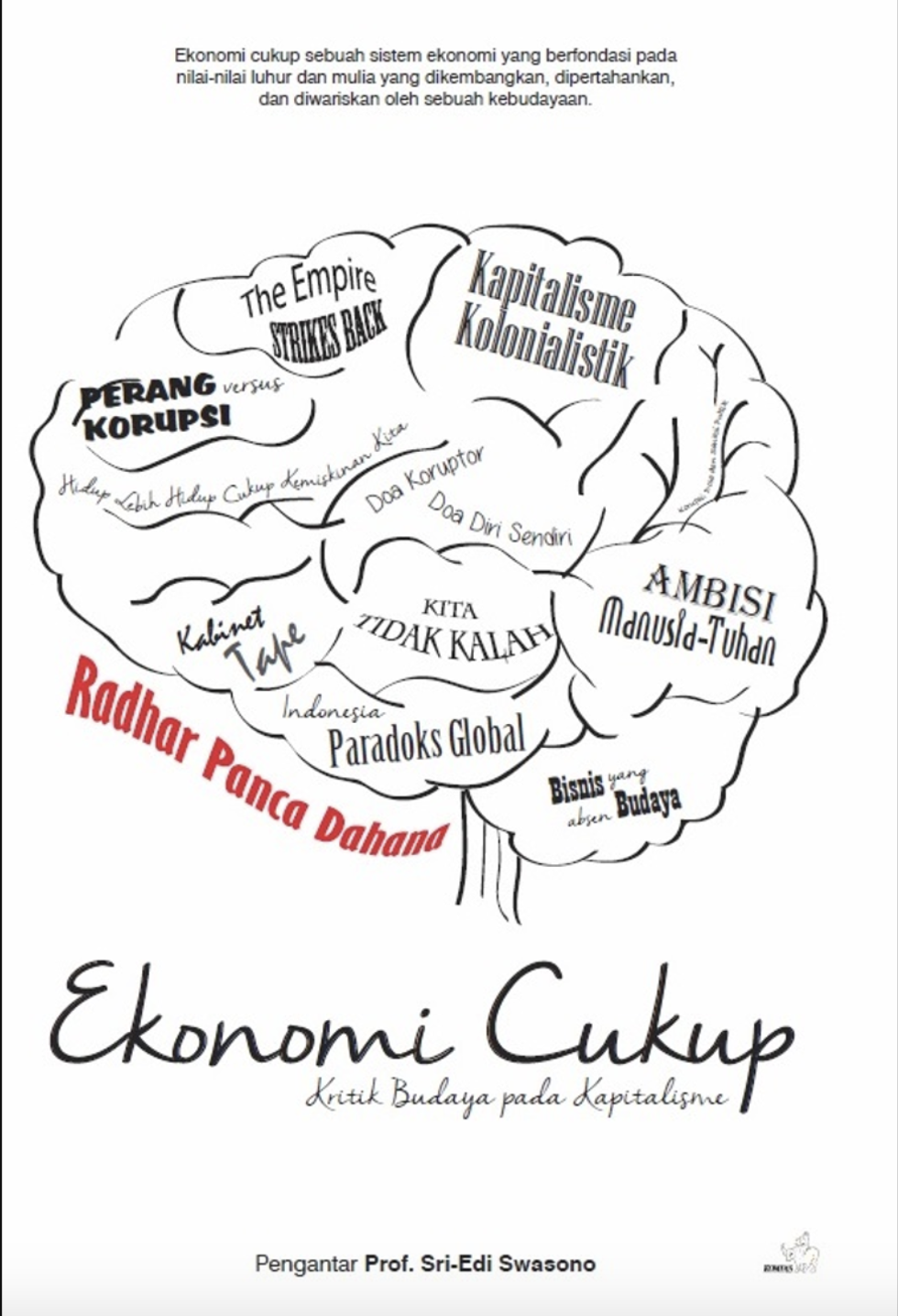

MORALITAS ekonomi cukup yang ditawarkan oleh Radhar Panca Dahana dalam buku bertajuk Ekonomi Cukup;Kritik Budaya pada Kapitalisme (2015), bukanlah ekonomi pasrah. Bukan lelaku ekonomi yang lapang-dada menerima kepayahan hidup sebagai nasib tak mujur yang sudah ditakdirkan. Ekonomi cukup adalah adab manusia dalam melunaskan kebutuhan hidup, cukup dengan apa yang benar-benar dibutuhkan. Tanpa melebih-lebihkan, menerabas, apalagi merampas rejeki orang lain. Tabi'at yang jauh dari nafsu hendak berlebih dan terus berlebih, kaya dan senantiasa lebih kaya. Jauh pula dari etos akumulasi modal yang sejauh ini telah menjadi berhala dalam kapitalisme modern.

Lelaku ekonomi cukup itu ditampilkan Radhar dalam personalitas Bang Uki, pedagang nasi uduk di pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Saban pagi, puluhan orang antre sarapan di sana. Dua jam saja, nasi uduk Bang Uki--berikut empal, tusukan telor, tempe goreng--ludes terjual, dan itu sudah berlangsung selama 20 tahun. Kerap datang godaan untuk membuka kios lebih siang, atau buka cabang di pasar-pasar lain. “Buat apa? Gua udah cukup. Anak sudah lulus es-te-em. Berdua nyak gua udah naik haji. Apa lagi?” kata Bang Uki.

Dalam catatan Radhar, Bang Uki tak sendiri. Di republik ini, ada ribuan pedagang sukses yang berdiri dengan etos kecukupan. Nyi Omah di Pasar Jumat, Haji Edeng tukang soto di Pondok Pinang, tukang nasi pecel di Madiun, pedagang Gudek di Yogya, tukang Bubur Ayam di Bandung, dan sederet nama yang dapat ditemui di seluruh pelosok Indonesia. Bagi mereka, hidup mesti dicukupi, dan tak perlu dilebih-lebihkan. Berkah Tuhan dan kekayaan alam tidak untuk dikeruk seorang diri. Inilah mentalitas homo socious itu. Menenggang-menimbang hak hidup orang lain.

Di gelanggang ekonomi modern, Bang Uki dan para sejawatnya adalah anomali, dan penyimpangan yang tak ternamai. Dalam hiruk-pikuk laissez faire, manusia bukanlah makhluk sosial, tapi homo economicus, diandaikan memiliki peluang yang sama, terjun di arena balapan guna merebut sebesar-besarnya keuntungan dengan sekecil-kecilnya ongkos. Setiap orang bebas menelikung, menyikut, hingga akhirnya menendang orang lain, atas nama keuntungan. Saat itu, manusia bukan sekadar homo economicus, tapi telah menjelma homo homini lupus, seperti dinujumkan filsuf Thomas Hobbes (1588-1679); manusia sebagai serigala bagi manusia lain.

Di rahim kapitalisme, menurut Radhar, kemakmuran adalah situasi keberlimpahan tak berhingga. Setiap individu berlomba-lomba menumpuk kekayaan sebanyak-banyaknya. Tak peduli apakah dalam balapan menuju puncak keberlebihan itu, ada hak hidup orang lain yang direnggut secara kasat mata, dirampas secara sadar, atas nama pasar bebas. Akibatnya, muncullah individu-individu yang bukan saja kaya, tapi amat keterlaluan kekayaannya, seperti George Soros, Rupert Murdoch, Bill Gates, Liem Siao Liong. Ironisnya, selain kemahaberlimpahan, kapitalisme juga melahirkan jutaan orang yang tak bisa memastikan, apakah esok hari mereka bisa makan atau bakal meregang nyawa dalam kelaparan?

Kapitalisme yang dipilih sebagai tiang penyangga ekonomi kita, telah menimbulkan fake consciousness (kesadaran keliru) tentang pertumbuhan yang dimaklumatkan terus menanjak, tapi berjalan seiring dengan timbunan utang luar negeri yang terus meninggi, hingga negara terkeranda dalam lingkaran utang yang tiada berujung. Angka-angka prestisius perihal surplus ekonomi diumbar sedemikian rupa, tapi ia bergerak sejalan dengan indeks kesenjangan kaya-miskin yang kian menganga. Di gemerlap kota Jakarta, putri seorang pengusaha kaya, mahasiswi perguruan tinggi ternama, bergonta-ganti mobil saban hari, hanya untuk mencocokkan warna mobilnya dengan warna tas di bahunya. Sementara di kampung-kampung jauh, seorang ibu muda mengurung tiga anaknya di ruang pengap, untuk kemudian bersama-sama meminum racun serangga, lantaran tak sanggup melanjutkan hidup yang getir.

Kemiskinan adalah akibat pasti dari pertarungan para homo economicus--baik yang bermodal besar maupun yang pas-pasan--di arena balapan merengkuh keberlimpahan. Anak-anak orang kaya menghambur-hamburkan uang di café dan mall dengan segenap kemewahan, sementara di pelosok-pelosok sana, ribuan anak-anak muda brilian yang memendam cita-cita besar, mengurut dada menerima kenyataan pahit; mustahil melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi lantaran orangtua mereka melarat. Kesenjangan ini bukan kebetulan, tapi sengaja dibiarkan oleh ekonomi yang tuna-budaya. Sistem yang tak berpijak di kaki kebudayaan purba kita; keadilan bagi semua.

Prinsip laissez faire yang dipuja sebagai mekanisme fair dan bebas-nilai, dalam kenyataannya lebih berpihak pada pemodal besar, dan tak peduli pada kemelaratan yang diakibatkannya. Harga-harga komoditas menjadi permainan para spekulan. Fluktuasi harga yang tak terduga membuat para pelaku ekonomi di hulu seperti petani dan nelayan, menjadi korbannya. Bila harga naik, para petani boleh jadi memperoleh keuntungan besar dan dapat meningkatkan daya konsumsinya dengan membeli barang-barang luks, yang sejatinya jauh dari kebutuhan sehari-hari mereka. Namun, saat harga anjlok, pola konsumsi itu menjadi perilaku yang banal. Mereka terus mengonsumsi barang-barang yang tak dibutuhkan, hingga akhirnya terperangkap dalam jebakan utang. Inilah pangkal soalnya. Konsumen setia, berbelanja senantiasa, hingga lumpuh daya kreasi dan daya produksi kita. Petani kita terpelanting menjadi sekadar buruh tani. Inilah bangsa kuli, inilah pula kuli bangsa-bangsa, yang dalam ikrar kemerdekaan, hendak kita tolak hingga ke akar-akarnya.

Buku itu semula berupa artikel opini yang tersiar di sejumlah media sejak tumbangnya Orde Baru hingga reformasi berusia dua windu. Tak semuanya fokus membincang problem kemiskinan akibat ketamakan yang didedahkan oleh sistem ekonomi kapitalistik, karena Radhar juga menyoal demokrasi yang sedang kita anut, setali tiga uang prinsip dasarnya dengan moralitas kapitalisme. Sudah banyak suara yang menolak pertarungan homo economicus di kancah ekonomi kapitalistik, sejak Maynard Keynes (1926), Karl Polanyi (1934), John K Galbraith (1957) hingga Joseph Stiglitz (1990). Tapi bagi Radhar, tak perlu jauh kita bercermin ke Barat. Kebudayaan kita telah mengajarkan cara menghadapi hidup secara manusiawi tanpa menindas, apalagi saling membinasakan.

Radhar, esais yang sastrawan, kritikus yang teaterawan, penyair yang juga pemikir kebudayaan kelas berat, yang telah berpulang untuk selamanya pada Kamis 23 April 2021 di Jakarta, bukan ekonom yang mahir menghitung data pertumbuhan ekonomi, ia hanya juru kunci kebudayaan yang percaya bahwa sistem ekonomi yang dikelupaskan dari basis kultural kita, hanya akan melahirkan kaum drakula, yang senantiasa menghisap hak hidup anak-anak bangsa. Selamat jalan KangMas.Panjang umur jejak pikiran...

Comments